ビジネスパーソンに熱中症リスクを訴求し

車内では商品体験も!ターゲットの心を

掴んだ体験型プロモーションとは。

マーケティング部 金崎 泰真様

- 実施概要

株式会社カドーは、夏の猛暑に“移動時間”を快適かつ有意義に変える体験型プロモーション「cadoの清涼タクシー」を展開しました。国際自動車・大和自動車交通の車両を中心とした都内100台のCanvas搭載タクシーにおいて、cado初のハンディファン「STREAM Mini」を自由に試せる仕掛けを実装。車内では、製品体験に加えて、熱中症のリスクをビジネスパーソンに啓発する「熱中症に関するクイズ形式のコンテンツ」も放映し、さらにQRコードからその場で商品購入も可能な設計としました。本タクシーは、タクシーアプリ「S.RIDE」による指定配車にも対応しており、移動の合間に“気になる製品を気軽に試せる、新しい行動体験を促す企画として注目を集めました。

走行期間 |2025年6月30日(月)~7月27日(日)

走行場所 |東京都内23区、武蔵野/三鷹地区

走行台数 |合計100台(国際自動車・大和自動車交通)

- 企画詳細

- 車窓サイネージ「Canvas」で商品クリエイティブを掲出

モビリティ車窓メディア「Canvas」を活用し、車窓に表示される広告クリエイティブで、ハンディファン「STREAM Mini」のデザイン性を訴求 - タクシーアプリ「S.RIDE」で指定配車が可能

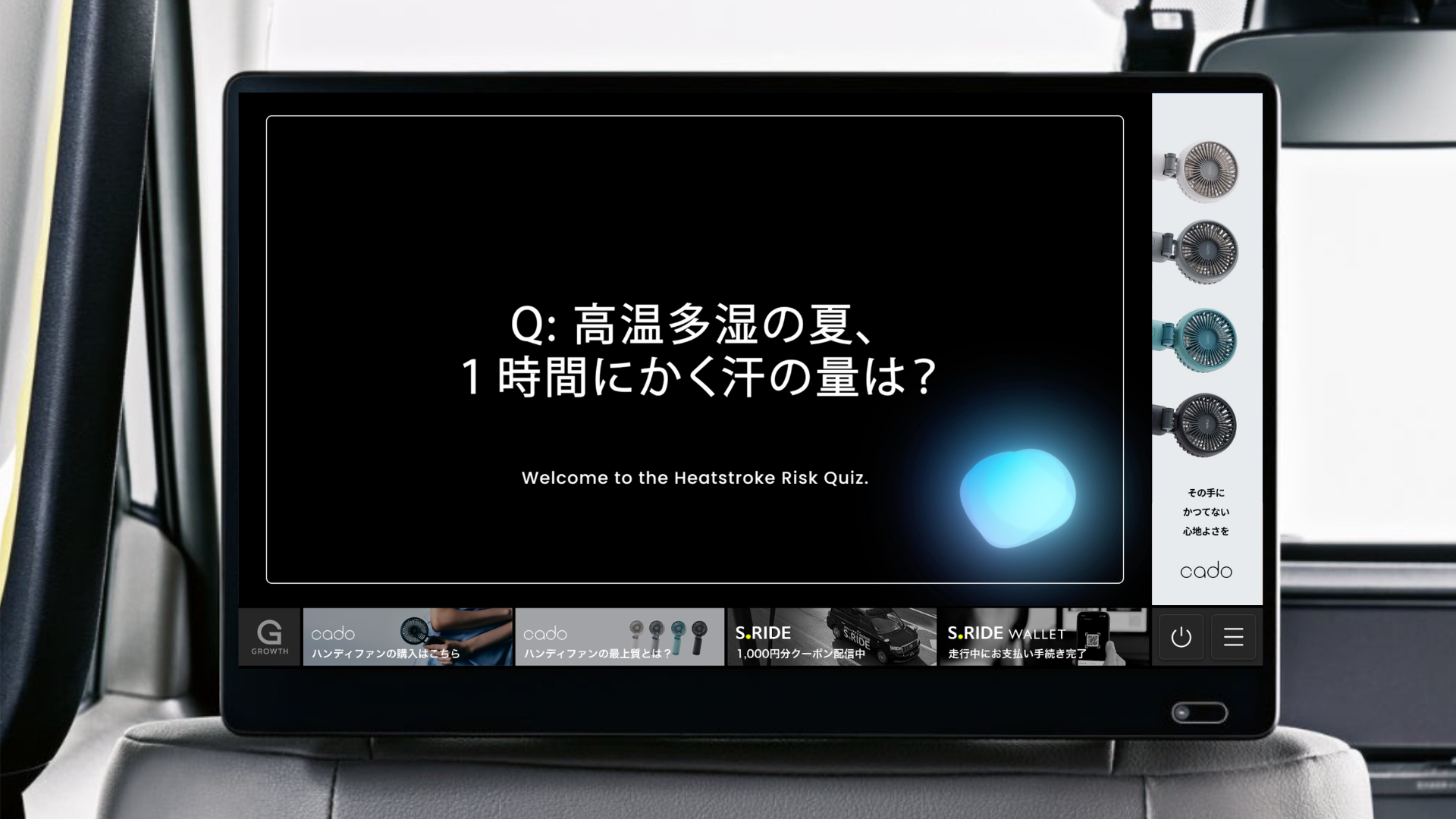

走行期間中「cadoの清涼タクシー」は、タクシーアプリ「S.RIDE」で指定配車が可能です。車窓のクリエイティブが「cadoの清涼タクシー」の目印に - 車内サイネージで「熱中症クイズ」や豆知識を放映

「熱中症」に関する豆知識や予防対策をクイズ形式で配信し、乗客の意識向上を促進 - タクシー車内で「STREAM Mini」の風を体験可能

車内に設置されたハンディファンで静音性や風量など、実際の使用感をその場で実感 - 車内サイネージのQRコードから購入も可能

体験後にサイネージに表示されたQRコードを読み取ることで、cado公式ECサイトにアクセスし、気になった方はその瞬間に商品購入が可能に

- 車窓サイネージ「Canvas」で商品クリエイティブを掲出

- 今回の施策の実施背景について教えていただけますか。

今回の対象製品『STREAM Mini』は、私たちcadoが“空気をデザインする”という理念のもと開発した初のハンディファンで、機能性と美しさを両立しています。暑さ対策をしながら、自分らしさも保てるような道具として、多くの方に手にとっていただきたいという思いがありました。

商品を知っていただくだけではなく、実際に商品体験ができる空間や利用シーンを検討する中で、都市部のビジネスパーソンに接触が可能な「タクシー」に注目しました。ストーリーとしても、猛暑が年々深刻化する中、日中の外出が避けられないビジネスパーソンに対し、日常に潜む熱中症のリスクを知っていただきながら、同時にハンディファンを通して涼しさを感じていただけるような快適な空間を提供できることが、ブランドにとっても認知・体験という視点で価値のある施策になると考え、実施に至りました。

- 工夫したポイントについて教えてください。

タクシーの中という限られた空間だからこそ、五感で記憶に残る体験にしたいと考えていました。Canvasの車窓ビジュアルで視覚に訴え、車内では風(製品)を体験して、熱中症についても学べる。最後はQRコードで“買える。この一連の流れを、乗車時間内に自然に完結できるように設計しました。

特に「STREAM Mini」は、風量や静音性など、使ってみて初めて製品の機能性や魅力を感じていただけると思います。だからこそリアルな体験の場として、ハンディファンを使用する空間としても適温が保たれた、タクシーの中で試せるというのは理想的でした。

▼車内商品設置イメージ

▼タクシーサイネージメディア「GROWTH」放映イメージ

▼タクシーアプリ「S.RIDE」配車連携イメージ

- :

QRコードからの遷移数は約370件、全体の遷移率としてはおよそ4%という結果でした。数字だけを見ると大きくはないように感じられるかもしれませんが、“タクシーという一時的な移動空間”でのこの数値は、手応えのある結果だったと受け止めています。車内で製品に触れて、そのまま興味を持ってECへアクセスするという体験行動が、確かに起きていたことが分かりました。

また、同時期に都内で開催していたPOP UPでは、『タクシーでこのファン見ました!』『移動中に気になっていたんです』といったお客様からの声が多数ありました。今回のプロモーションが、単なる“広告”にとどまらず、生活の中での接点として自然に認識されていたことを実感しました。

さらにSNSでも、“タクシーをきっかけに購入した”という投稿を見かけることがあり、実際に体験から購買につながる好循環が生まれていたと思います。リアルとデジタル、広告と行動、偶然と必然が混ざり合う場所として、タクシーという空間のポテンシャルを改めて感じました。

- 本日は貴重なお話をありがとうございました。